COMPANY PROFILE

社 名 株式会社 MARIO DEL MARE 一級建築士事務所

Mario Del Mare Architect Inc.,

代 表 下平 万里夫 (一級建築士 第255579)

MARIO SHIMODAIRA

設 立 1998年5月

資本金 1000万円

住 所 〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色1835-2

1835-2,HayamamachiIsshiki,Miuragun, Kanagawa 240-0111

TEL 046-874-7560

MAIL product@mariodelmare.com

URL http://www.mariodelmare.com/

HISTORY

| 2019年 | 木製膜構造ゼロポッド商品化成功 |

|---|---|

| 2008年 | 初代木製ゼロポッド開発 |

| 2007年 | 社名を”株式会社MARIO DEL MARE(マリオ デル マーレ)”に改称 |

| 2003年 | 事務所名を”MARIO DEL MARE(マリオ デル マーレ)”に改称 事務所アトリエを新築 |

| 1998年 | 清水建設株式会社退社 ”よろこびずむ”を実践すべく、ヨット発祥の地・湘南葉山で ”しもだいらまりお一級建築士事務所”設立 |

| 2019年 | 木製膜構造ゼロポッド商品化成功 |

|---|---|

| 2008年 | 初代木製ゼロポッド開発 |

| 2007年 | 社名を”株式会社MARIO DEL MARE(マリオ デル マーレ)”に改称 |

| 2003年 | 事務所名を”MARIO DEL MARE(マリオ デル マーレ)”に改称 事務所アトリエを新築 |

| 1998年 | 清水建設株式会社退社 ”よろこびずむ”を実践すべく、ヨット発祥の地・湘南葉山で ”しもだいらまりお一級建築士事務所”設立 |

PORTFOLIO

トップブリッジの家

2012

1階はご両親、2階はお施主様の二世帯住宅。それぞれの住まい方に合わせた創りを実現。

葉山海一望の家

2010

小高い丘の上に建ち、海と富士山を一望できるよう開放感のあるデザイン。

「完成!ドリームハウス(テレビ東京)」で放映。

風雅

2009

鎌倉の線路沿いにあるcafe「風雅」。

豊かな緑と優しい光の店内。2階はご夫妻の自宅。

2階から入る家

2009

北側斜面に建ち、2階にある玄関から入る住宅。杉材と照明の美しさが印象的。

鎌倉私邸

2008

周囲の喧騒から切り離された、空と緑のプライベート空間。

a cabin

2007

海を臨むキッチンダイニングを中心に、家族皆が集う大きな空間を据えた「大広間の家」。

skyterrace

2006

山の頂きに建つ、海を見るためだけの住宅。

sky ship

2003

代表建築家 下平の自邸兼アトリエ。

スタジオのある家

2002

リビングルームの一角を大きなガラスで仕切った音楽スタジオ。彫刻的な外観とモダンなインテリアに包まれた現代の団欒空間を実現。

波待庵

2002

湘南の海を一望する最高のロケーションに建つ木造平屋建て住宅。

サーファーの理想の家。

喜びずむの家

1998

東京都文京区の閑静な住宅地に建つコンクリート打ち放しの個人住宅。中庭を室内に取り込み、都心でありながら開放感あふれた空間となっている。

家族を楽しむ家

2008

家族のコミュニケーションをテーマに空間構成を行った住宅。

空の箱舟

2008

述床面積20坪のコンパクトな箱型住宅。

TEAK BOAT

2011

豪華客船を思わせる様な木の美しさと白の曲線を生かした上質な大人の空間。セカンドハウスとして利用するご夫婦の為のプロジェクト。

オーシャンバスの家

2011

バスルームからみえる景色がとても美しいマンションリフォーム。

PENT HOUSE LIFE

2007

ドーム屋根を持つ個性的なRC造5階建て住宅のリフォームプロジェクト。

F-HOUSE

2003

都会の中でのリゾート空間をテーマにした、マンションのリフォームプロジェクト。

逗子駅前鈴木眼科クリニック

2006

JR逗子駅前のテナントビルの一室。

「オープンクリニック」をコンセプトに計画。

森田医院(リフォーム)

2000

レントゲン室の増設に伴い、照明及び内装を一新。

妙延寺 庫裏・客殿・山門

2007

伝統建築のレプリカを否定し、21世紀の材料と技術による日本の伝統空間の継承を目指す。建物のみならず、山門やアートワーク・ランドスケープも手がける。

妙延寺 ゆうわ会館

2004

お寺関係者だけでなく、多くの人たちが集まる場所・多目的に使用できる「場」としてデザイン。バレエ・空手教室・集会場など様々な用途で使われている。

合祀霊廟天空

2012

天国をイメージし、ガラスレンガでつくられた世界で初めての光の霊廟です。

YAMATOU

2011

台東区の下町で革小物の製作・販売を行う山藤さん。レトロな雰囲気をそのまま生かし、町に馴染むアトリエ改修を実施。

まほうの竜

2003

生演奏とおいしい食事を同時に楽しむ欲張りなライブハウス。是非一度、行ってみてください。

竜虎庵

2001

VIP接待用のプライベート・バー。漆黒の空間に、畳の間と銀色にきらめくカウンターが浮かび上がる幻想的な空間。

Sans・Fin

1998

天使の中庭をテーマにデザインしたフェミニンな美容室。

Sans・Fin part 2

2002

Sans・Fin様の2店舗目。金と銀のレースが舞うエレガントでゴージャスな大人の女性のための空間。

スイスホテル 大連

1998

大連スイスホテルのインテリアデザインを実施。

三幸産業

2001

La Renaissance de Sankodoの設計と並行して、オーナー企業の新しいロゴマークを製作。

OUR POLICY

事務所方針

- 一、志 デザインの為のデザインではなく、よろこびのあるライフスタイルの為のデザインを目指します。

- 二、技 現状に甘んずることなく、常にオリジナルの美しいデザインを目指します。

- 三、愛 デザインを通して家族愛・大自然への敬愛・生きる喜びを社会に広げたい。

- 四、義 顧客や社会に対し常に倫理的であり、正直であること。

デザインコンセプト

“よろこびずむ”

機能的で美しいから良い建築か?

プロとして建築を設計するようになって、最初に悩んだ問題はデザイン優先か機能優先かという問題でした。「デザイン優先だから多少の不便は仕方ないよ」とか、「利便性のためにはかっこ悪くなっても仕方ないね」という具合にデザインか機能かという議論もありましたが、結局、機能的でデザインも美しい建物がいいという当たり前の結論に達しました。

実際、大手ゼネコン設計部や大手組織事務所などの優秀だといわれる設計事務所は、機能的でかつ美しい作品を数多く生み出していました。私も大手ゼネコンの設計部で働いていたので当然、良い建築とは機能的で美しい建物だと思っていました。

しかし、機能とデザインという切り口だけでは、名建築に触れた時に感じるあの強い感動を説明出来ません。そして、良い建築には機能やデザインで語り尽くせない何かが必要と思うようになったのです。良い建築とはなんだろう。改めて考えてみると難しい問題です。

幸せになるために建築はある

良い建築を考えるにはまず、何のために建築を作るのか考える必要がありました。色々と思考したあげく、建築は人間を幸福にするためのものなのだというシンプルな答えにたどり着きました。住宅やオフィスの空間がいくら美しくても、どんなに便利であっても、そこに暮らす人間同士が憎みあっていては幸せにはなれないのです。

では人間はどうしたら幸せになれるのでしょうか。これはもっと難しい問いでした。

悩んだ末、私なりに導き出した答えは、「どんなに豊かでも一人ぼっちでは幸せとはいえない」というものでした。私にとっての幸せとは「自分と自分の周りの人間が互いに信頼し、愛し合っている」状態なのだと気づきました。

給料がよくて望みどおりの仕事についていても上司と不仲では、会社生活は不幸なものになってしまいます。有名人になってファンが沢山できても、奥さんと不仲ならその人は不幸せです。逆に無名で貧しくても夫婦で愛し合い助け合っている人、高くない給料で厳しい職場でも素晴らしい仲間がいれば、その人は幸せではないでしょうか。

「よろこび・感動・出会い」を設計する

人が幸せになる建築なんて本当に出来るのか。なんだかおとぎ話みたいだけど、このテーマにはライフワークとして取り組んで行こうと思いました。そして、試行錯誤の末に、よろこび・感動・出会いという3つのキーワードを作りました。

まず、よろこびと感動ですが、これは人間が暮らす空間には不可欠な要素といえます。なんとなく暗い気持ちになる陰鬱な空間ではコミュニケーションも活性化しないでしょう。突然差し込む朝日のまぶしさや、夕日の美しさに感動したり、春いっせいに芽吹く木の新緑に元気付けられたりという「喜びの体験」を空間設計に盛り込みたい。「よろこびや感動」のない生活から、良い人間関係は生まれない。一人一人が喜んで生きることが、良い人間関係を作るために必要なことだと考えたのです。

次に考えたのが、人と人が積極的に出会うようなコミュニケーションの場です。顔を合わせ、コミュニケーションの機会を多く作ることで「良いコミュニケーション」→「良い人間関係」を作れるのではないかと。

そして、この形の無い「よろこび・感動・出会い」を建築にプログラムし、人を真に幸福にする建築を作ろうと始めたのが「よろこびずむ」運動でした。

インテリジェントビルは本当にいい建物か?

「よろこびずむ」をテーマに設計をするようになって、最初の壁はオフィスの設計でした。その頃は、バブル全盛期で「24時間は働けますか?」というスタミナドリンクのCMソングそのままに、日本中がバブルで沸き返り、毎晩深夜まで猛烈に働くビジネスマンがもてはやされた時代でした。

当然、事務所ビルも24時間働ける空間が要求されました。私自身も大手ゼネコンの設計部におり、インテリジェントビルと当時呼ばれた高層ビルのオフィスで毎晩深夜まで設計をしておりました。インテリジェントビルとは24時間、一年365日常に快適に働けるように快適温度・湿度・快適な明るさなどをコンピュータで制御するハイテクビルのことです。

私の勤めていた会社のビルも課やグループごとにセンサーで数値的に快適性を判断して空調をコントロールしたり、外光の明るさをセンサーで感知して自動的にブラインドを動かしたりするハイテクビルでした。

そこでは、夏も冬も昼も夜も同じ一定の快適な環境の快適な筈でしたが、どういうわけか、自律神経失調や不眠症などに悩まされる社員が少なくなく、私自身も不眠になったこともありました。

そんな自分自身の経験もあり、オフィスを設計するときには、当時流行のインテリジェントビルではなく、多少外光がまぶしかったりしても、季節やその日の天候や太陽の高さなどが感じられる空間を作りたいと思いましたが、私の考え方は上司にもクライアントにもなかなか理解していただけませんでした。

当時、オフィスは知的な生産活動のための工場であり、ワーカーは生産機械としか考えられていませんでした。そこで、壁や机は目が疲れないよう色彩対比の少ないグレートーンで塗られ、外光が入ると机面が明るさのコントロールが出来ないという理由で極力外光は排除されました。

その結果、皆さんも良くご存知のきれいでスマートだけど無機質なハイテクインテリジェントビルが出来てしまいました。

太陽と空の下の葉山事務所

そんなことがあって何年かたち、私も念願の独立を果たし、自分の事務所を葉山に建設することが出来ました。自分のオフィスこそ「よろこびずむ」の考えを試すチャンスとばかり、あえて事務所空間設計のセオリーを無視して、大きな開口部と吹き抜けを持つ明るい事務所を作りました。

朝のメールチェックは朝日の中ですし、夕方には赤く染まった夕暮れ雲にうっとりします。

日が差すので晴れた日は真冬でも暑くなって窓を開けたり、反対に夜は薄暗いなかでの作業となります。日差しでパソコンの画面が見にくくなったり、セーターを着たり脱いだり、窓を開けたり閉めたりと忙しいのですが、一日の時間の流れを時計ではなく体で知ることができるようになりました。

また、太陽の角度が日々変わっていくことで季節の移り変わりを実感することも出来、だんだんと五感が研ぎ澄まされていくようです。

このように地球のリズムを体感して生活するようになり、不眠や寝汗などもなくなり、体調もすこぶる良くなりました。そして何より、毎日職場に行くのが楽しみになったのです。

十人十色のよろこびずむ

もちろん私のオフィスだけでなく、すべての作品でよろこびずむを提案してきました。

結果としてお客様によってまさに十人十色の様々なよろこびずむが出来ました。

文京区の「よろこびずむの家」ではお風呂に入る2階の廊下はリビングの吹き抜けを通りますし、子供部屋とダイニング、ダイニングからリビングなど、色々な空間が干渉しあって、どこにいても家族の気配が感じられるように設計しています。また、中庭の植栽をどの部屋からも楽しめるようにして、都心でありながら四季を体で感じられる空間を実現しました。

鎌倉の「波待庵」ではリビングルームそのものが大きな廊下でもあり、昔の大広間のような空間に子供も大人もそれぞれが暮らすような間取りとしました。

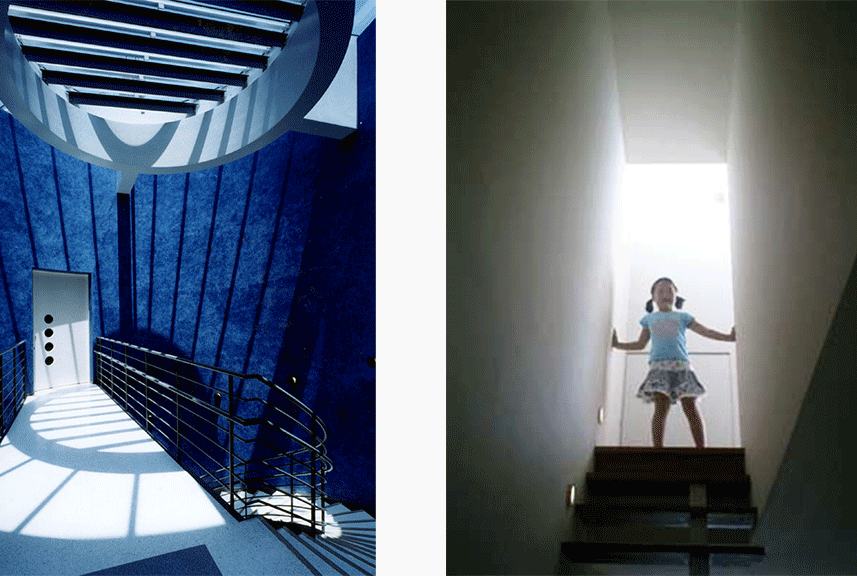

また、「ルネサンスビル」は異業種が入り混じるテナントビルです。同居する異業種同士のコミュニケーションを図るために、中央階段を円形の吹き抜け空間として、トップライトからの太陽を楽しめる、コミュニケーションスペースとしています。

中野の「スタジオのある家」では音楽スタジオを家の中心におくことで音楽を中心とした家族団欒を期待しました。現在、私は遊び方・暮らし方などのソフトも含めた“よろこびずむ”をテーマとして住む人、使う人が本当の意味で幸せになる空間づくりに取り組んでおります。

“よろこびずむ”にご賛同頂けましたら、今度はあなたの番です。

是非、ご一緒に“よろこびずむ”な空間を作ろうではありませんか。

住宅設計業務について(クリックするとコラムが読めます)

設計期間・設計を依頼するメリット・デメリットについて当社の考えを記載してあります。

是非ごらんください。

STAFF

株式会社MARIO DEL MARE

代表取締役

下平 万里夫

一級建築士 255579

イタリアローマ生まれ。早稲田大学建築学科卒。

清水建設株式会社入社。設計本部海外計画部を経て、同社デザインセンターに設計技師。

神奈川県優秀建築賞3回、グッドデザイン賞2回、建築家協会優秀設計賞、商環境設計家協会 優秀賞、荒川リバーアート審査員特別賞、他

ZEROPOD開発・デザイン・経営・営業全般担当。

株式会社MARIO DEL MARE

製造及び営業担当専務

浅野 千晶

青山学院大学経営学部経営学科卒。

日商エレクトロニクス㈱システムインストラクター、ベルリッツジャパン㈱人事部採用担当を経て、某スーパーマーケットの事業経営に10年間携わる。

その後、MDMにおいてモノづくりを学び、現在は資材発注から工房の工程管理など製造統括及び営業担当。

株式会社MARIO DEL MARE

代表取締役

下平 万里夫

一級建築士 255579

イタリアローマ生まれ。早稲田大学建築学科卒。

清水建設株式会社入社。設計本部海外計画部を経て、同社デザインセンターに設計技師。

神奈川県優秀建築賞3回、グッドデザイン賞2回、建築家協会優秀設計賞、商環境設計家協会 優秀賞、荒川リバーアート審査員特別賞、他

ZEROPOD開発・デザイン・経営・営業全般担当。

株式会社MARIO DEL MARE

製造及び営業担当専務

浅野 千晶

青山学院大学経営学部経営学科卒。

日商エレクトロニクス㈱システムインストラクター、ベルリッツジャパン㈱人事部採用担当を経て、某スーパーマーケットの事業経営に10年間携わる。

その後、MDMにおいてモノづくりを学び、現在は資材発注から工房の工程管理など製造統括及び営業担当。